贵州赤水桫椤国家级自然保护区简介

赤水桫椤国家级自然保护区是我国第一个以桫椤命名的自然保护区,保护区总面积133平方公里,保护区内有集中成片的古老孑遗植物桫椤、多样性极高的野生动植物种类、典型的中亚热带常绿阔叶林植被、独特的丹霞地貌及多样的自然生态系统,其地质资源和生态资源保护价值极高。

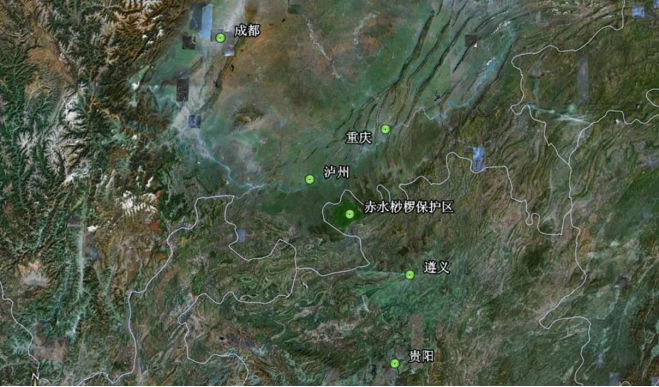

一、区位

贵州赤水桫椤国家级自然保护区位于贵州省西北部赤水市境内,距赤水市区42公里。桫椤保护区处于贵州高原黔北大娄山脉北支的西北坡,并向四川盆地过渡的坡麓地带,即四川盆地南部边缘的斜坡地带。地理坐标为东经105°57′54″-106°7′7″,北纬28°20′19″-28°28′40″。

二、功能分区

保护区总面积13300.00公顷;其中:核心区面积5200.30公顷,占39.10%;缓冲区面积4016.60公顷,占30.20%;实验区面积4083.10公顷,占30.70%。

三、历史沿革

1983年,贵州省环保局邀请有关专家对赤水金沙沟一带小黄花茶等珍稀物种进行考察,发现有国家重点保护植物桫椤集中分布。赤水县人民政府根据专家的建议,率先建立了金沙桫椤小黄花茶保护点,并于1984年成立了桫椤自然保护区,保护面积900.00公顷,1985年保护区面积扩大到3200.00公顷,1987年贵州省环保局组织专家对桫椤保护区进行多学科的综合考察,根据综合考察的成果和专家的建议,1992年保护区面积扩大到13300.00公顷,并报请国务院批准:成立以桫椤、小黄花茶等珍稀濒危植物及其自然生态系统为主要保护对象的野生植物类型保护区。1993年成为中国人与生物圈保护区网络成员;2010年成为中国赤水丹霞地貌世界遗产地核心区。

四、自然环境概况

桫椤保护区属于中亚热带湿润季风气候,河谷具有类似南亚热带气候特征。桫椤保护区域处于贵州高原黔北大娄山脉北支的西北坡,并向四川盆地过渡的坡麓地带,即四川盆地南部边缘的斜坡地带,地势呈东南高、西北低。区内侵蚀基面降低,河床纵比降大,河流下切和溯源侵蚀强烈,使河谷多呈“U”形或“V”形,具有山高、坡陡、谷深的地貌特点。

五、植被类型

由于区内相对高度差较高,致使区内气候垂直差异大,形成不同的气候带植被。区内的植被划分为暖性针叶林、落叶阔叶林、常绿阔叶混交林、常绿阔叶林、竹林、常绿阔叶灌丛、灌草丛等7个植被类型,并划分为37主要群系类型。区内有大片发育成形,保持完好的丹霞地貌,被专家称为天然地质博物馆和中国侏罗纪公园,是赤水丹霞地貌世界自然遗产地的核心区。

六、自然资源概况

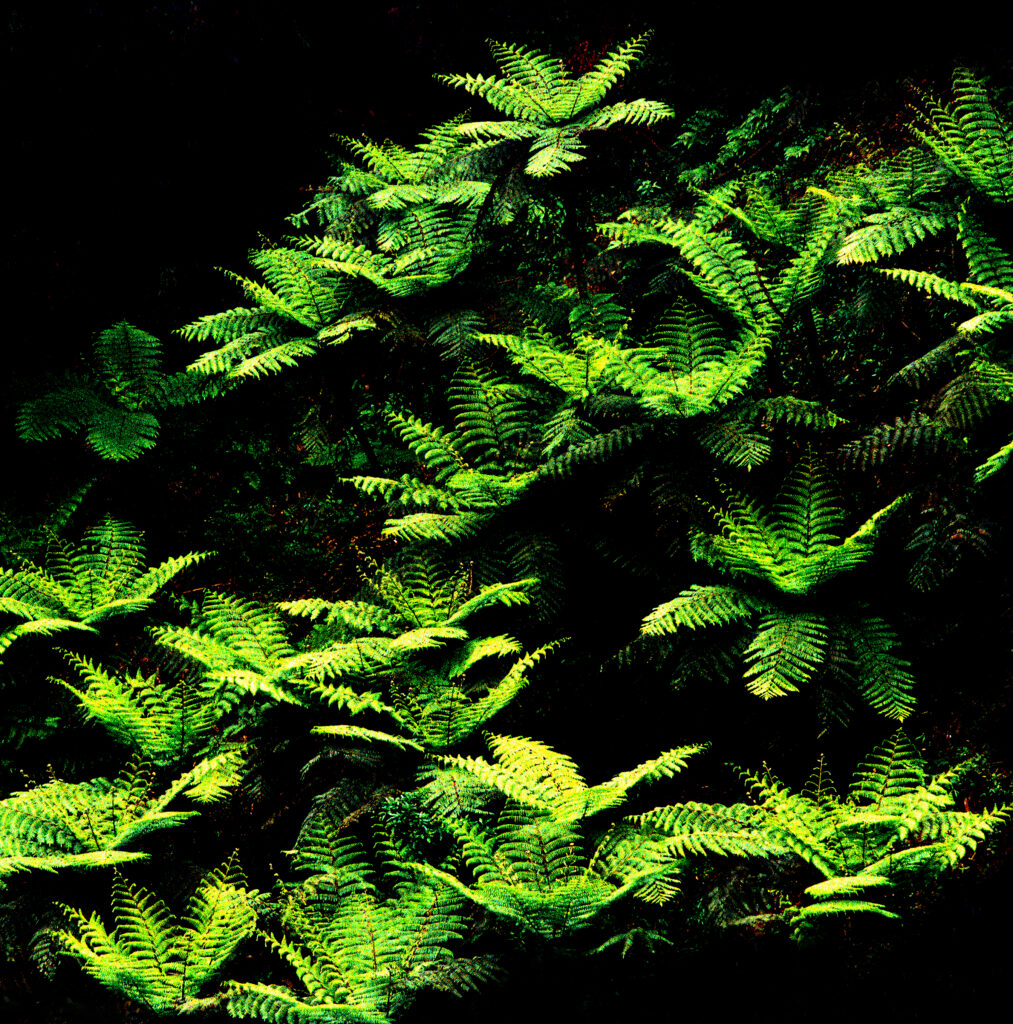

桫椤保护区内大部分森林植被原始,结构完整,是至今保存较完整的一块亚热带常绿阔叶林,被专家称为飞来的南亚宝地。区内有大片发育成形,保持完好的丹霞地貌,特殊的地形地貌孕育了丰富的动植物资源,区内分布的维管植物193科788属2048种(表1-1),其中蕨类植物38科80属241种,种子植物154科705属1802 种。地衣10科14属21种,藻类植物8门32科55属148种,大型真菌42科73属103种,苔藓植物48科96属207种。国家一级保护植物红豆杉、南方红豆杉2种,国家二级保护植物金毛狗、桫椤、福建柏、鹅掌楸、水青树、桢楠等46种。

保护区内有321种脊椎动物,其中鱼类5科12属12种;两栖6科13属23种;爬行2目7科24属33种;鸟类17目47科191种;兽类8目21科45属62种;国家一级保护动物有豹、云豹、林麝、小灵猫、大灵猫等10种;国家二级保护动物有黑熊、豹猫、斑林狸、白鹇等40种。

七、机构沿革

1984年设立“赤水桫椤自然保护区管理所”,隶属于赤水县人民政府,1996年更名为“赤水桫椤国家级自然保护区管理处”,隶属于赤水市人民政府,2008年更名为“赤水桫椤国家级自然保护区管理局”,为正县级事业单位,直属于贵州省环保厅。2019年国家机构改革,保护区管理局转隶到贵州省林业局。

八、机构设置情况

赤水桫椤国家级自然保护区管理局下设5个机构,分别是综合科、业务科、金沙管理站、葫市管理站、元厚管理站。

九、管理局人员情况

核定管理局编制17人,实有人员16名,管理人员6名、专业技术人员8名、工勤人员2名。外聘护林员32名(19名大学生)。

十、科研监测情况

资源本底调查与监测等基础科研工作有序开展。保护区成立至今分别于1987年、2003年、2013年开展过三次综合科学考察和昆虫、维管束植物等大型单项生物多样性调查考察,编排出版了《保护区科学考察集》、《赤水桫椤国家级自然保护区生物多样性》等专著。2017年以来,桫椤保护区长期开展鸟类监测、红外相机监测等科研监测,以及桫椤、小黄花茶、赤水蕈树等专项科研。

2016年以来,保护区开展了小黄花茶野外生态现状调查及濒危情况、小黄花茶伴生物种区系特征、小黄花茶种群结构和群落特征、小黄花茶生物学特征、小黄花茶群落生态位、小黄花茶遗传多样性等研究工作,在保护区小黄花茶分布区设置了8个样地,对其自然分布、生态环境与现状、居群数量、居群规模、物候期等进行了调查和研究,对其濒危等级进行了评估,利用ITS分子标记技术,开展了小黄花茶种群ITS序列差异研究,为小黄花茶遗传资源状况评估和鉴定提供了基本资料,为进一步更好地开展小黄花茶拯救保护工作和实施有效保护策略提供科学参考和理论依据。

2017年以来,围绕桫椤重点开展了桫椤研究现状、桫椤种群及其在群落中生态关系特征以及桫椤虫害调查及防治技术研究,主要开展了桫椤遗传多样性、桫椤群落物种多样性、共生物种群落种间关系与物种以及害虫种类、害虫与桫椤种间关系、防治技术、保护管理策略及成效研究现状总结与展望。进行了桫椤种群结构动态、生态位、空间分布型及其关联物种、共生功能微生物的分析研究,从种间关系分析研究中总结出生态种类组别,对桫椤就地保护提供了重要支撑基础。同时,对桫椤主要害虫及天敌的种类和数量进行动态监测,利用生态学的原理和方法,对桫椤的主要害虫特征、取食偏好,害虫及天敌种群动态群落特征入手,了解桫椤害虫的空间分布形势,有助合理的对种群数量动态进行分析研究,病虫害防治提供切实可行的防治措施,对桫椤害虫的发生预测及有效防治均具有指导意义,也将对林业有害生物监测预防工作产生积极的影响和作用。通过实验室组织培养实验,掌握桫椤组织培养技术。现已培养出一批桫椤组培苗。这一系列对桫椤保护与管理的措施,使得赤水桫椤国家级自然保护区桫椤种群数量稳中有升,生物群落更加稳定,为桫椤种群生态预警监测及长期动态监测提供了基础。正在出版图书《桫椤研究——从遗传多样性到生态系统多样性》,发表论文《基于群落种间关系的桫椤植物保护策略研究进展》《绿带妒尺蛾对寄主的趋性选择及寄主植物叶片的化学成分分析》《贵州赤水桫椤叶蜂的生物学特性及其幼虫种群发生现状分析》《赤水桫椤自然保护区桫椤尺蛾科害虫的初步研究》《桫椤科植物多样性及分布研究》《桫椤科植物种间关系及保护策略研究进展》等文章。

十一、科研成果产出情况

实施的“贵州赤水丹霞申报世界自然遗产科技支撑项目”于2016年获贵州省科学技术进步奖二等奖;

中科院动物所共同实施“赤水桫椤国家级自然保护区大型哺乳动物红外相机监测”项目于2018年荣获野生动物监测优秀奖;

桫椤保护区管理局出版了《常见种子植物图谱》等5本专著,发表论文33篇。

十二、人才培养情况

赤水桫椤保护区加强对人才的培养力度,搭建与中国科学院、贵州大学、贵州师范大学、西南大学、四川大学、贵州林规院、贵州林科院等10余家科研院所的交流合作平台,建立40人的项目专家库,建立课题管理办法、导师帮带机制,支持和鼓励干部职工开展科研项目,保护区科研水平不断提升,推动人才综合素质的提升,为保护区高质量发展奠定坚实的基础。五年来,培养高级工程师3名、工程师5名,涉及林学、森林保护、野生动物与自然保护区管理等专业,有硕士研究生1名,本科学历6名,大专学历2名,长期有生态学、植物学、动物学的专家教授作技术指导。

十三、社区概况

桫椤保护区内涉及5个村组,分别是天堂村、葫市村、金沙村、五柱峰村和高新村,共有150户323人。核心区内无人居住,缓冲区内有10户居住,其余的分布于实验区内。桫椤保护区社区以农业、林业、竹木加工业、养殖业和旅游业为主,其中农业以种植水稻、玉米为主,养殖业以猪、羊、牛为主;林业主要以种植楠竹、杜仲等经济林为主。

保护区内电力设施基本完善,供电稳定,供电网络覆盖5个自然村寨。保护区内通讯设施较差,缓冲区和核心区内无信号,实验区内信号良好。保护区内交通条件较差,硬化的路面有4条,部分主要道路还未硬化,雨季出行对居民影响较大。